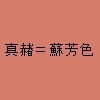

開かれる前の姿は、赤い 二枚貝の中から 黄色が見え 鮮やかで美しい色合いです。 月日貝の 名前の由来は 表側の赤色を

太陽、裏側の黄色(主に淵)を 月と見立てたことから、この名になりました。房総半島以南に分布、水深 20m以深の 綺麗な

砂地で浅く潜り 触手を広げています。無数にある 眼点と呼ばれる器官で光を 感じ取るため、薄く砂を被っているというのが

正解かもしれません。画像の左側は 眼点が出ている図になります。一般的に言われる 二枚貝の " 紐 " の部分のことです。

また食用の貝であり、イタヤガイ族では 1 ・ 2 を争う、味の良さで 貝焼きなど 食卓に上ることも多いです。個人的な感想として

ホタテより力強く 貝柱は 甘味が強い印象です。最旬は 秋。画像右側は 鮮魚店で売っていた ツキヒガイですが、房総以南に

分布ながら 関東では 珍しい存在。同じく美味と言われる ヒオウギガイに並び、近場の鮮魚店では 中々 お目にかかれません。

見つけたら 是非 お試しいただきたい 逸品です。